小学館「BE-PAL」 2007.7月号に蜂須賀公之氏によるヨセミテ国立公園についての記事「アメリカの発明した最高のもの「国立公園」の神髄に迫る」が掲載されています。

カテゴリーアーカイブ: 図書・ビデオ

The National Geographic TV Channel

The National Geographic Channel will be airing “Secret Yosemite” at 10 pm tonight, Monday, April 23rd. Future airings include Friday, April 27th, at 10pm and Sunday, the 29th, at 5pm. This documentary features our unique geologic fomations, the Giant Sequoia groves, Yosemite Falls, and a glimpse of our staff and operations, as described by the Producer, “Few experience Yosemite’s wild heart like the men and women you’ll meet in Secret Yosemite” (S. Clark – 4/24/07)

The Battle Over a California Dam ストリーミング

一年ほど前に書いた記事のなかで、PBSの記事『The Battle Over a California Dam』にリンクをしていました。よく見るとビデオストリーミングがあるのに気付きました。主題はダム撤去ですが、一般ではいけない渓谷・貯水湖の動画があり、一見の価値があります。最後でHetch Hetchyドリンキングウォーターが出てきますが、これはもう売っていません。

TV番組: Vertical Frontier

『Vertical Frontier』 KQED(Channel 9) 1月7日 午後1時。

ヨセミテクライミングの歴史に関する番組のようです

ウエブサイト: ビデオあり

Vertical Frontier – If you’re not up for watching the latest football championship, tune into KQED (Channel 9) on Sunday, January 7 at 1 pm or on Thursday, January 11 at 11 pm and watch the broadcast version (54 minutes instead of 90 minutes) of Vertical Frontier. Tom Brokaw narrates this award winning documentary about the history of climbing in Yosemite. Kristi Denton Cohen, of Peloton Productions, produced this feature documentary, narrated by Tom Brokaw. The film won “Best Film on Climbing” at the Banff Mountain Film Festival in 2002 and at the Kendall Mountain Film Festival in 2003. (S. Clark – 1/4/07)

The Last Season

The Last Season、Eric Blehm著、HarperCollins Publisher(2006)

On good days they were “heroes” called upon to find a lost backpacker, warm a hypothermic hiker, chase away a bear, or save a life. On bad days they picked up trash, tore down illegal campfires, wrote citations, and were called “f#@*^* a**&^%$#” simply for doing their job. On the worst days they recovered bodies – Eric Blehm

1996年7月20日11時30分、セコイア・キングス国立公園のベテランバックカントリーレンジャーのRandy Morgenson(当時54歳)は、JMT上のMather Passから無線管制室に定期の連絡を入れました。その後Morgensonからの定期交信は途絶えてしまい、24日にはBench LakeにあるMorgensonのレンジャーステーションをベースにSearch and Rescue(SAR)が開始されます。一時は3台のヘリコプターも含み50人以上が動員されましたが、消息はつかめず、SARは三週間後に打ち切りとなりました。5年後の2001年7月14日、電源スイッチが入ったままの無線機、靴、そして遺体の一部が発見されます。これは事故だったのか、それとも自殺だったのか…。本の1/3はSARの話、残りはMorgensonの28年にわたるNPSのレンジャーとしての活躍の記録でもあり、この二つのストーリーが折り合わされて書かれています。Morgensonの両親はヨセミテ渓谷で働き、本人もヨセミテで育ちました。短い間ですがヨセミテでのレンジャーも勤め、妻とTuolumne Meadowsで冬のパトロールをしていました。進路決定に当たっては、Ansel Adamsと話をしています。Backpacker誌5月号と来月号で、本の紹介記事(主に”missing”章のダイジェスト)が組まれています。Jon Krakauerの「Into the Wild」のようなベストセラーになるでしょうか?

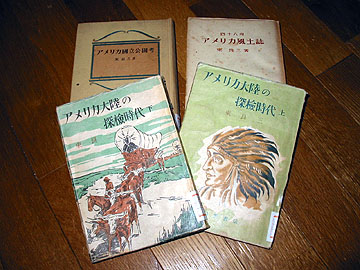

東良三の著書

toshiさんによって、東良三とミューアについての情報収集がされていますが、本日D大学の蔵書から東の著書を借りてきました。いずれも昭和20年代前半の出版物で、紙質、印刷の質も良くないですが、興味深いものです。

「アメリカ国立公園考」、「四十八州アメリカ風土誌」、「アメリカ大陸の探検時代(上・下)」の4冊です。

「四十八州アメリカ風土誌」「アメリカ大陸の探検時代(上・下)」ではミューアについての記述は見つかりませんでした。

「アメリカ国立公園考」にはミューアについての記述がたくさん出てきました。とりあえず列挙しておきます。詳しくはtoshiさんが本書入手のあと、書いてくださるのではと思います。

「アメリカ開拓史と国立公園」p.39- ジョン・ミューアの功績についての記述

「野外教室としての国立公園」p.49- 自然案内人としてのジョン・ミューア

「国家記念物の話」p.113- 「ミューア・ウッズ」命名にまつわる経緯の話

「マウント・レーニア」p.143- レーニア山「キャンプ・ミューア」命名の由来

「ヨセミテ」p.165- ミューアのヨセミテ渓谷氷河形成説、マリポサ巨木について、ミューアとルーズベルト大統領

「キングス・キャニョン」p.188 老樹林の救主ジョン・ミューア、国立公園編入(拡大)キャンペーン、ミューア・トレイル

「セコイア」p.197

「グランド・チートン」p.250 エノス・ミルスとジョン・ミューアの偶然の出会い

『光の峰』 The Range of Light

日本登山の黎明期に活躍した「小島鳥水」は、その投稿「高山の雪」(明治44年7月)のなかで以下のように書いています。

『また北米で有名な、シエラ・ネヴァダ山Sierra Nevadaのシエラは鋸歯ということだが、ネヴァダは万年雪(Neve)と語源を同じゅうした「雪の峰」ということである、米人ジョン・ミューア John Muirは、かつてヨセミテ谿谷 Yosemite Valleyの記を草して、このシエラ山は全く光より成れる観があると言って、シエラをば 「雪の峰と呼んではいけない、光の峰と名づけた方がいい」 と言ったが、雪のある峰であればこそ、光るので、我が富士山が光る山であるのは、雪の山であるためではあるまいか。』

以上は、岩波文庫(緑135−1)の「山岳紀行文集:日本アルプス」(小島鳥水著、近藤信行編)の「高山の雪」の章(342ページ)に書かれています。その解説によると、小島は大正4年から、アメリカに移り、横浜正金銀行サンフランシスコ支店のロサンゼルス分店長を勤め、そして大正八年からはサンフランシスコ支店長を務め、その傍らSierra NevadaやCascadeの山々に登ったそうです。

小島が引用したMuirの記述はもちろん、”Then it seemed to me that the Sierra should be called, not the Nevada or Snowy Range, but the Range of Light”の部分です。東京の八木書店のウエブサイトには、小島が東良三に送った書簡の写真が掲示されています。

DVD「世界遺産アメリカ編2」

TBSより、3/29発売予定です。ご購入はこちら

★イエローストーン

ワイオミング州をはじめ三つの州にまたがるイエローストーン国立公園。熱水現象や滝などの壮大な景観で、1872年に世界初の国立公園として指定された。周囲をオレンジ色に染めるレイボープールのこの鮮やかな色は、熱水中に生きるバクテリアなどの微生物が作り出しており、実に幻想的である。

★ヨセミテ国立公園

シエラ・ネバダ山脈標高4000mに位置する公園の中心にあるヨセミテバレーは、1000mにもなる深い谷が連続する大景観を創り、世界でも有数の高さを誇るエル・キャピタンの崖はロッククライマー憧れの場所である。夏場ともなると多くのクライマーがこの崖に挑戦し、約二日かけて登りきるという。

製作著作・発売:TBS

販売元:株式会社アニプレックス

協 力:SONY

My First Summer in the Sierra 初版本(1911年)

現在Amazonで2(3?)冊売りに出ています。

DAM!

DAM!

Water, Power, Politics, and Preservation in Hetch Hetchy and Yosemite National Park

John Warfield Simpson(2005)

まずは三分の一近くの紙面を費やして、1900年ごろまでのヨセミテの歴史についてまとめた後、Raker法案ができるまでの大論争、そして現在の”Restore Hetch Hetchy”の話と続いていきます。大まかな本の構成は、同年にRighterの書いた”The Battle Over Hetch Hetchy”(2005)とほぼ同じになっています。最終章では、Tuolumne渓谷を含むヨセミテでのバックパッキングやダムの訪問記のエッセイとなっており、”Tear it down! Tear down this damn dam-damnation and restore the Hetchy-Hetchy Valley…”と筆者のスタンスを明らかにし、結んでいます。そのせいなのか、書き方・資料の取り上げ方に中立性が欠けているように思われます(また資料の引用の仕方に若干の不備がみられます)。著者がダム撤去主張をする背景や動機を知る、と言う意味では楽しめますが。公平に両者(ダム建設推進・反対派)の当時の主張や、目指そうとしたものを知ろうとするには、物足りなさが感じられます。

参考リンク:PBSより