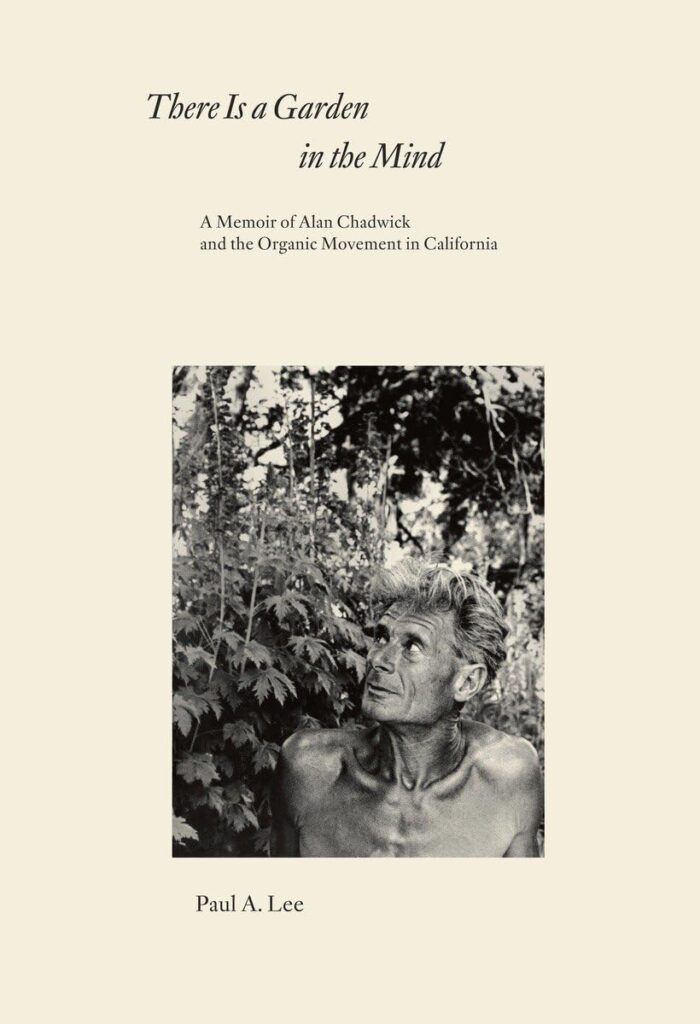

Paul Leeの回想録『There is a Garden in the Mind: A Memoir of Alan Chadwick and the Organic Movement in California(心の中の庭:アラン・チャドウィックの回想とカリフォルニアのオーガニック運動)』(North Atlantic Books,2013)の序文のまとめです。彼はカリフォルニア大学サンタクルーズ校の哲学の教員であった1967年、アラン・チャドウィックを指導者として招き、米国初の大学有機ガーデンプロジェクトを設立しました。本書は、アメリカの有機運動のパイオニアであるチャドウィックの諸活動と画期的な園芸手法に光を当て、それが今日のオーガニック運動に与えた影響を詳述しています。

この序文は本書の核心的意図を端的に表しており、アラン・チャドウィックの思想的・実践的な遺産を記録するだけでなく、それを通して「現代文明における自然と人間の関係性の再構築」という深い哲学的テーマに挑む姿勢が示されています。

1. 「心の中の庭」という比喩と精神的遺産

Paul Leeは、『There is a Garden in the Mind』の冒頭において、アラン・チャドウィックの庭を「心の中の庭(a garden in the mind)」と呼び、それが物理的な土壌の上にあるだけでなく、想像力や精神の深層に根ざした存在であることを強調する。これは単なる詩的比喩にとどまらず、園芸という実践が人間の内面に根本的な変容を促す「教育的」かつ「霊的」営為であるという認識に基づいている。UC サンタクルーズの同僚であったPage Smithの言葉を引きつつ、Leeは自身の人生において、チャドウィックが植えた精神的な種が数十年かけて成長してきたと述懐する。その象徴として挙げられるのが、チャドウィックの愛したバラ「マダム・カリエール」であり、これは庭という空間が、死後も精神的記憶を媒介し続ける場であることを示している。このような「心の中の庭」という理念は、自然との関係性がもはや外在的な対象理解ではなく、倫理的・感性的な共生意識に根ざすべきであるというヴィジョンを内包している。それはまた、記憶の継承と新たな想像力の創出を担う「生きられた風景」としてのガーデンの可能性を指し示すものである。

2. オーガニック運動と西洋近代思想への批判

Leeは、チャドウィックのオーガニック・ガーデン運動を、1960年代以降のカウンターカルチャーの一断面としてだけでなく、近代科学のパラダイムに対する批判的実践とみなしている。とりわけ、ガリレオ以降の「自然の数学化(mathematization of nature)」に代表される物理主義的世界観が、人間と自然との関係を断絶させ、自然を機械のような対象へと還元する傾向を強めてきたことに注目する。実際、UCサンタクルーズでのガーデン創設時、学内の科学者たちが「有機(organic)」という語を拒絶した背景には、「有機化学」的な意味での人工合成こそが科学的知識の象徴であるという還元主義的な発想があった。Leeはこうした傾向に対抗する形で、チャドウィックの園芸を「ネオ・ヴァイタリズム(neo-vitalism)」として捉え、生命の全体性や自然の不可視の秩序を尊重する倫理的態度として称揚する。オーガニック運動とは単なる農法の技術革新ではなく、機械論的自然観に対抗し、有機的・霊的な自然観を回復しようとする文化的闘争であった。庭という実践空間は、そのような世界観の転換が具現化された場として機能していたのである。

3. ハンス・ヨナスとティリッヒにみる思想的支柱

Paul Leeがチャドウィックの思想的文脈を紐解くうえで、Hans JonasとPaul Tillichの影響は決定的である。Jonasは『生命の現象』において、生物に内在する目的性(teleology)や意味の感覚を肯定することで、近代科学の還元主義に対抗し、「生命の哲学」を構築した思想家である。Leeにとって、Jonasの言葉は「祈りに対する答え」であり、チャドウィックの園芸実践が語り得なかった深層的意味を理論化する鍵となった。また、Tillichの思想は、人間が自然を支配する一方で、自らがその産物によって支配されるという近代的逆説を明示したものであり、産業社会における疎外と脱人間化の問題を浮き彫りにする。このような哲学的枠組みを背景に、Leeはチャドウィックの庭を「生命の全体性」や「自然の聖性」を回復する倫理的・文化的実践と読み替える。すなわち、園芸とは自然支配の技術ではなく、人間と自然の間に新たな関係性を生み出す媒介行為であり、そこにこそ「心の中の庭」が形成される根拠があるといえる。

4. 書名と語りの意図──「希望を超えた希望」の物語

Leeは当初、本書に『Alan Chadwick and the Salvation of Nature』という神学的なタイトルを付すことを考えていた。しかし、この表現がチャドウィックの物語を語るうえで重たすぎると感じ、より詩的で象徴的な『There Is a Garden in the Mind』に改題した。これは、Norman O. Brownが『My Georgics』で用いた語であり、Page Smithの追悼文にも登場する重要な表現である。このタイトルが示唆するのは、庭という実践が、人間の精神の内部に変容を促し、持続的に影響を及ぼす構造を持っているという視点である。Leeにとって、この回想録は単なる歴史の記録ではなく、自らの内面的経験の「開花」であり、読者との精神的な共鳴を生み出すことを目的としたものである。そして、「自然の救済(salvation of nature)」という理念は、時代状況から見れば「希望を超えた希望(a hope beyond hope)」に過ぎないかもしれないが、それでもなお語り継がれるべき思想として、作品全体を貫いている。したがって、書名の変更は表現の軽重以上に、語りの方法と哲学的深度の選択に関わる重要な転回であったといえる。

5. 記憶と継承──共同体的実践としての庭づくり

本書の終章にあたる「謝辞」では、チャドウィックの活動を支え、記録し、継承してきた多くの人物への感謝が詳細に記されている。ここで注目すべきは、Leeが「庭づくり」という行為を、単なる一人の実践者の活動としてではなく、共同体的な協働によって維持されてきた文化的実践と捉えている点である。編集者や哲学者、料理人、アーカイブ支援者、印刷業者、家族など、多様な人々がこのプロジェクトに関与しており、それぞれの貢献がチャドウィックの思想と実践を新たな形で存続させてきた。とりわけ、印刷物やアーカイブ、レストラン、写真といった形での継承は、「記憶の制度化(institutionalization of memory)」としての役割を果たしている。Leeはそれを「心の中の庭」と呼び、精神的遺産が形を変えて多様な人々のなかに生き続ける過程を描いている。

このようにして、チャドウィックの遺産は単なる伝記的事実ではなく、生きられ、耕され、語り継がれる「記憶の生態系」として、未来の読者や実践者に開かれているのである。